Apple CarPlayがChatGPTやGeminiなどのサードパーティ製AIチャットボットをサポートする可能性が報じられました。これは単なる機能追加にとどまらず、車内におけるドライバーの体験(UX)や、自動車メーカーと巨大テック企業のパワーバランスにどのような変化をもたらすのか、日本の商習慣や法規制の観点から解説します。

生成AIが「コ・パイロット(副操縦士)」として車に同乗する未来

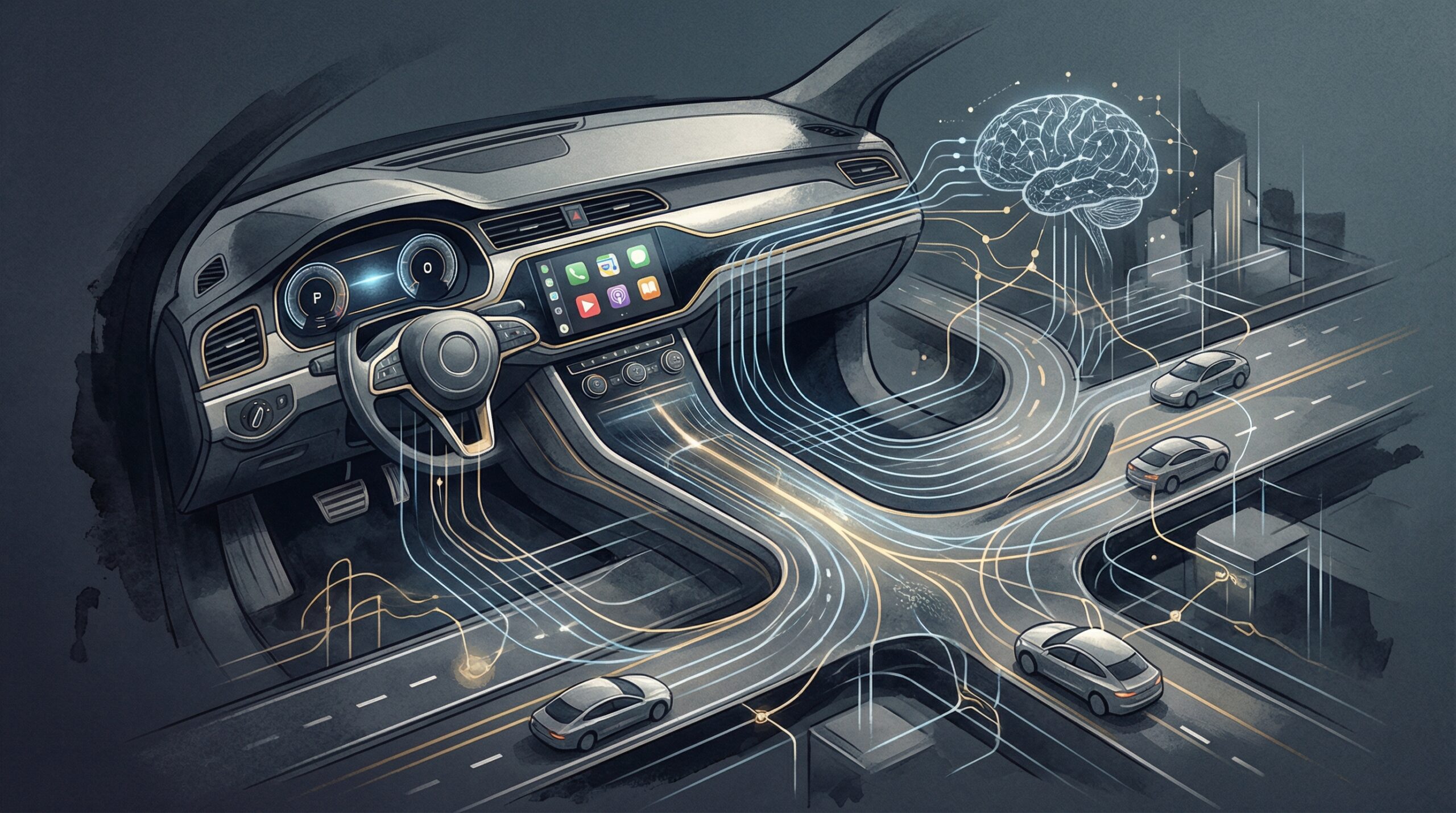

Apple CarPlayがChatGPT(OpenAI)、Gemini(Google)、Claude(Anthropic)といった主要なLLM(大規模言語モデル)ベースのチャットボットを統合する方向で動いているという報道は、モビリティ分野におけるユーザー体験の大きな転換点を示唆しています。これまで車載音声アシスタントといえば、ナビの目的地設定や音楽再生といった「定型的なコマンド操作」が主でした。しかし、高度な推論能力を持つ生成AIが統合されることで、車内は「単なる移動空間」から「対話的な情報処理空間」へと変化します。

例えば、移動中に「到着時刻に合わせて取引先へのメールドラフトを作成する」「複雑な交通状況を加味した代替案を相談する」「直前の会議の要約を聞く」といったタスクが、自然言語による対話だけで完結するようになります。これは、移動時間の多い日本の営業担当者やフィールドエンジニアにとって、業務効率化の大きな武器となり得ます。

日本の道路交通法と「認知負荷」のリスク

一方で、日本国内での利用においては法規制と安全性の観点から慎重な議論が必要です。日本の道路交通法(第71条の5の5)では、運転中のスマートフォン画像の注視や手持ち通話は禁止されていますが、ハンズフリーでの音声操作は直ちに違法とはなりません。しかし、生成AIとの対話は、従来の定型コマンドとは異なり、ドライバーに高い「認知負荷(Cognitive Load)」をかける可能性があります。

複雑な思考を要する会話や、AIが生成した情報の真偽を判断するプロセスは、運転への注意力を削ぐリスクがあります。また、生成AI特有の「ハルシネーション(もっともらしい嘘をつく現象)」がナビゲーションや店舗情報で発生した場合、ドライバーが混乱し、事故につながる危険性も否定できません。企業が社用車での利用を認める場合、安全管理規定の再考が不可欠です。

自動車メーカーとテック企業の主導権争い

日本の自動車産業にとって、この動きは脅威と機会の両面を持ちます。トヨタやホンダなどの国内メーカーは独自のアシスタント機能や車載OS(Operating System)の開発を進めていますが、ユーザーが「スマホで使い慣れたAI」を車内でも求めた場合、車載純正システムの利用率が低下し、顧客接点がAppleやGoogleなどのプラットフォーマーに奪われる「ハードウェアの土管化(コモディティ化)」が加速する懸念があります。

しかし逆に捉えれば、自社でLLMを開発・運用するコストをかけずに、Apple CarPlayのエコシステムを活用して高度なUXを提供するという選択肢も生まれます。重要なのは、ハードウェア制御(エアコン、車両状態の監視など)と、クラウド上の知能(生成AI)をどこまでシームレスに連携させられるかという点です。

日本企業のAI活用への示唆

今回のApple CarPlayの機能拡張方針から、日本企業が押さえておくべき実務的な示唆は以下の3点に集約されます。

1. 「ながら利用」におけるガバナンス策定

社用車や移動中の業務において生成AIを利用する場合、機密情報の入力(音声入力含む)をどこまで許可するか、また運転中の認知負荷による事故リスクをどう管理するか、明確なガイドラインを設ける必要があります。

2. 顧客接点の再定義

自動車関連サービスやアプリを提供している企業は、ユーザーのインターフェースが「タッチ操作」から「LLM経由の音声対話」に移行することを前提に、サービス設計を見直す時期に来ています。「AIに選ばれる(推奨される)」ための情報構造化もSEOの一環として重要になります。

3. エコシステムとの共存戦略

すべてを自前主義で開発するのではなく、AppleやGoogleのエコシステムに乗る部分と、自社独自の価値(ドメイン知識やハードウェア連携)を出す部分の切り分けが、開発リソースの最適化においてより重要になります。