GoogleのGemini CanvasやOpenAIのCanvas機能など、生成AI上で直接アプリケーションを構築・実行できる機能が注目を集めています。しかし、開発者フォーラムでは「作成したアプリが突然動作しなくなる」といった事例も報告されています。本記事では、こうした事例を教訓に、日本企業がこの新機能をどのように業務活用し、同時にリスクを管理すべきかを解説します。

生成AIの「Canvas」機能と実務での課題

最近、Googleの生成AIサービス「Gemini」の開発者フォーラムにおいて、興味深い不具合報告がなされました。Gemini Canvas(対話画面上でコード生成やプレビューを行う機能)内で構築・実行していた画像生成アプリが、ある日突然エラーを吐き動作しなくなったというものです。

この事象は、生成AIの進化における一つの重要な転換点と、そこに含まれる落とし穴を象徴しています。現在、GeminiのCanvasやOpenAIのCanvas、あるいはAnthropicのArtifactsのように、チャットインターフェースの横でコードを実行し、即席のアプリケーション(マイクロアプリ)を構築できる機能が急速に普及しています。

これらの機能は、エンジニアでない担当者でも自然言語でツールを作れるという点で画期的ですが、同時に「チャット画面の中」は永続的な本番環境ではないという事実が見落とされがちです。今回の不具合報告は、SaaSプラットフォームの仕様変更や環境の不安定さが、ユーザーが作成した簡易アプリに即座に影響を与えるリスクを浮き彫りにしました。

日本企業における「プロトタイプ」と「本番」の混同リスク

日本のビジネス現場では、現場主導の業務改善(カイゼン)が推奨される文化があります。これは強みですが、生成AIのCanvas機能においては「シャドーIT化」のリスクとなり得ます。

例えば、営業部門の担当者がGemini Canvasを使って「日報集計ツール」や「画像リサイズツール」を数分で作成したとします。それが便利であればあるほど、チーム内で共有され、いつの間にか業務フローに組み込まれてしまいます。しかし、これらは正式なサーバー上にデプロイされたものではなく、AIプロバイダーのサンドボックス環境(一時的な実験環境)で動いているに過ぎません。

今回報告された事例のように、プロバイダー側のアップデートやセキュリティポリシーの変更で、ある日突然ツールが動かなくなる可能性があります。日本企業が最も重視する「業務の安定性・継続性」の観点から見ると、Canvasで作ったものをそのまま定常業務に使うことは避けるべきです。

「使い捨て」を前提とした賢い活用法

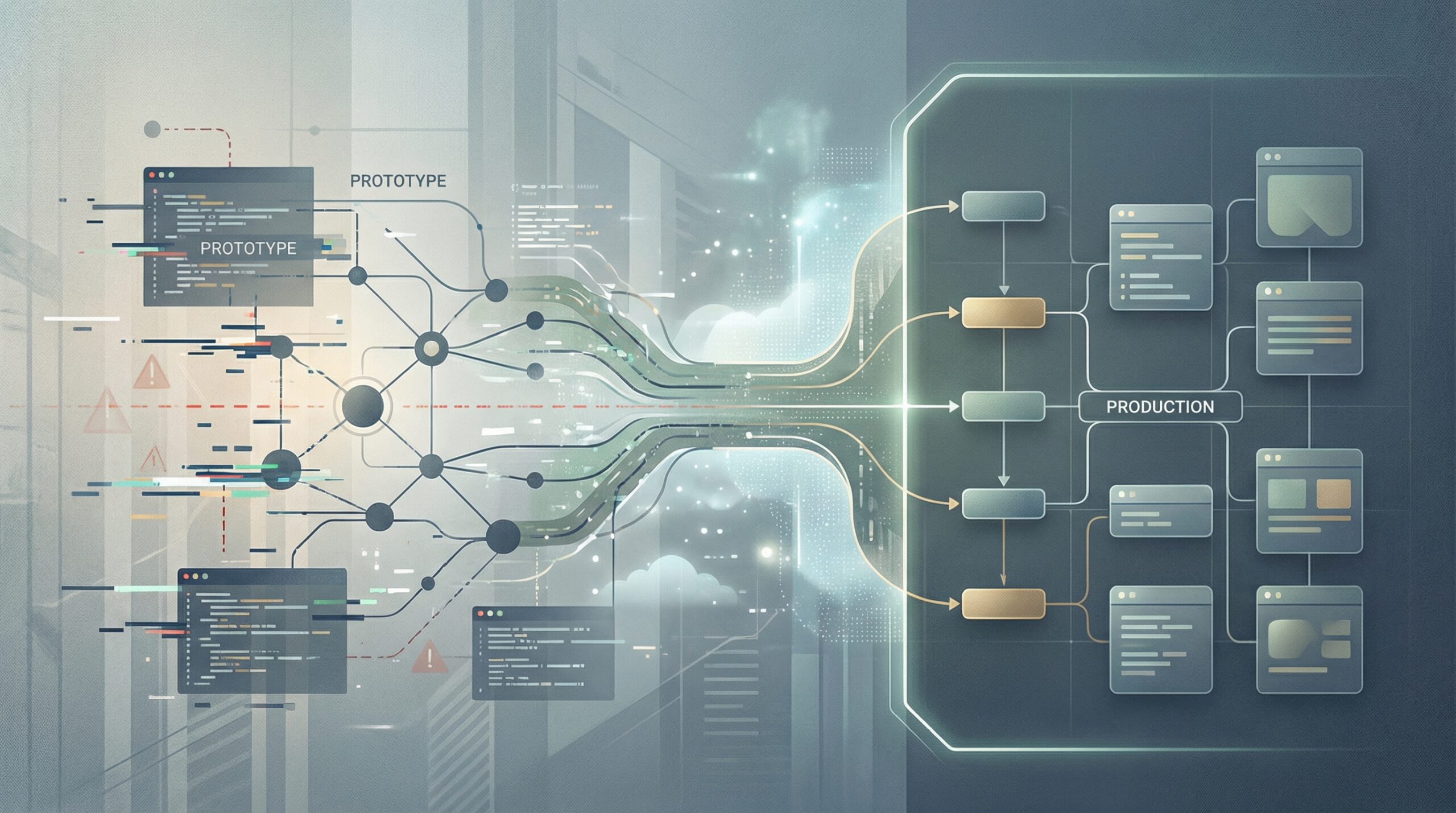

では、Canvas機能は実務で役に立たないのでしょうか?決してそうではありません。重要なのは「プロトタイピング(試作)」と「プロダクション(本番)」を明確に分けることです。

Canvas機能の最大のメリットは、要件定義から動くものができるまでの圧倒的なスピードです。従来、ベンダーや社内エンジニアに依頼して数週間かかっていたモックアップ(試作品)作成が、数分で完了します。これにより、以下のプロセスが可能になります。

- 要件の具体化:「こんな機能が欲しい」を言葉だけでなく、動く画面で見せることで、開発部門との認識齟齬を減らす。

- PoC(概念実証)の高速化:実際に触ってみて、役に立つかどうかを判断してから本格的な開発投資を行う。

つまり、Canvasで作ったアプリは「完成品」ではなく、「開発部門へ渡すための設計図」として扱うのが、日本企業の組織構造においては最も健全な活用法と言えます。

日本企業のAI活用への示唆

今回のGemini Canvasの事例を踏まえ、組織としてAI活用を進める際のポイントを整理します。

1. 現場への啓蒙とルールの明確化

従業員に対し、ChatGPTやGeminiの画面上で動くプログラムは、あくまで「一時的なもの」であることを周知する必要があります。「業務上クリティカルな処理を、生成AIのチャット画面内で行わない」「作成したコードは必ず社内のGitリポジトリ等に保存する」といったガイドラインを策定しましょう。

2. 「市民開発」から「エンジニアリング」への橋渡し

現場担当者がAIで作ったプロトタイプを、社内エンジニアが引き取り、AWSやAzureなどの自社管理下のクラウド環境へセキュアにデプロイする体制(社内版MLOps/DevOps)を整備することが求められます。これにより、現場のアイデアを活かしつつ、ガバナンスと安定性を担保できます。

3. プラットフォーム依存リスクの再認識

生成AIサービスは進化が速く、昨日使えた機能が今日使えなくなることも珍しくありません。特定のAIモデルやUI機能に過度に依存せず、生成された成果物(コードやドキュメント)を自社の資産として確保できるワークフローを構築することが、持続可能なAI活用の鍵となります。