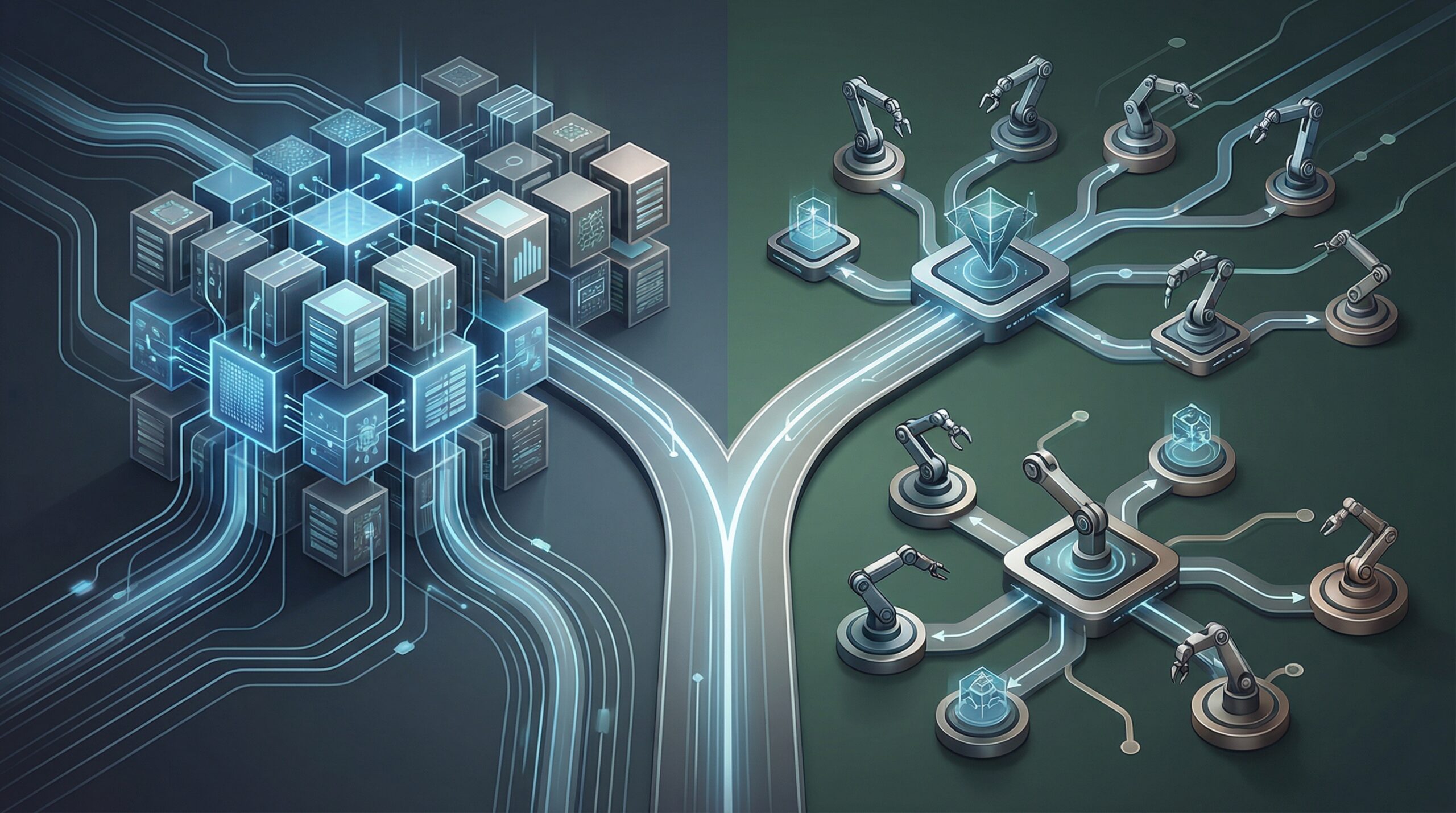

生成AIの活用フェーズは、チャットボットによる「対話」から、複雑なタスクを自律的にこなす「実務代行」へとシフトしつつあります。しかし、すべての課題に高度なエージェントが必要なわけではありません。コスト、制御可能性、そして日本のビジネス現場に求められる品質基準の観点から、LLM単体とAIエージェントのどちらを選択すべきか、その判断基準を解説します。

単なる「回答者」か、自律的な「行動者」か

2023年以降、ChatGPTに代表されるLLM(大規模言語モデル)は急速に普及しました。しかし、2024年後半から2025年にかけて、議論の中心は「LLMそのものの性能」から「LLMを使ってどう複雑なワークフローを自動化するか」、すなわちAIエージェントへと移行しています。

多くの企業の意思決定者やエンジニアが直面しているのが、「このタスクにはLLMをAPIで叩くだけでいいのか、それともLangChainやAutoGPTのようなフレームワークを用いたエージェントシステムを構築すべきなのか」という問いです。元記事でも指摘されている通り、これは技術的な優劣の話ではなく、「適材適所(Right Tool for the Right Job)」の問題です。

LLM単体(Stateless)の強み:速度とシンプルさ

LLM単体の利用、あるいはシンプルなRAG(検索拡張生成)構成の最大の強みは、「予測可能性」と「コスト対効果」にあります。入力(プロンプト)に対して、確率に基づいたテキストを出力するというプロセスは一方向であり、制御が比較的容易です。

例えば、以下のような業務にはLLM単体の活用が適しています。

- 会議議事録の要約

- 多言語翻訳やメールのドラフト作成

- 社内規定集に基づいたQ&A(RAG活用)

- 非構造化データ(テキスト)からの特定情報の抽出

これらは「一度の推論」で完結することが多く、エラーが発生した場合の原因切り分けも容易です。日本の実務現場において、まずは「たたき台」を作成して人間が最終確認をする、というプロセスにはこのシンプルさが適しています。

AIエージェントの強み:複雑なオーケストレーション

一方、AIエージェントは、LLMを「脳」として利用し、手足となる「ツール(Web検索、社内データベース接続、API実行など)」を使いこなすシステムです。エージェントは自ら計画(Plan)を立て、行動(Action)し、結果を観察(Observation)して次の行動を修正します。

エージェントが必要となるのは以下のようなケースです。

- 「競合他社の最新価格をWebで調査し、Excelにまとめて、担当者にSlackで通知する」といった複合タスク

- 曖昧なゴール(例:「旅行プランを立てて予約までして」)に向けた自律的な試行錯誤

- 外部システムへの書き込みや操作を伴う業務

しかし、エージェントには「ループ(同じ動作を繰り返す)」や「ハルシネーション(嘘)に基づいた誤ったアクションの実行」というリスクが伴います。開発コストと運用時のモニタリング負荷は、LLM単体利用に比べて格段に高くなります。

日本企業のAI活用への示唆

グローバルの技術トレンドを踏まえつつ、日本の法規制や商習慣、組織文化を考慮した場合、以下の3点が重要な指針となります。

1. 「Human-in-the-loop」を前提としたワークフロー設計

日本のビジネスでは、ミスのない正確性が重視されます。AIエージェントが自律的に外部へメール送信や発注を行うような完全自動化は、コンプライアンスやレピュテーションリスクの観点から時期尚早な場合が多いです。エージェントが下書きや準備までを行い、最終的な「承認ボタン」は人間が押すという、Human-in-the-loop(人間が介在する仕組み)を業務フローに組み込むことが、現時点での最適解と言えます。

2. レガシーシステムとの接続(DXの徹底)

AIエージェントの価値を最大化するには、社内の基幹システムやデータベースがAPIで操作可能になっている必要があります。しかし、多くの日本企業では依然としてレガシーシステムが主流です。AI活用を焦る前に、まずは社内データの整備とAPI化という「足腰の強いDX」を進めることが、結果として高機能なAIエージェント導入への近道となります。

3. 過剰エンジニアリングを避ける

「エージェント」という言葉は魅力的ですが、シンプルなプロンプトエンジニアリングや、定型的なRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とLLMの組み合わせで解決できる課題も多くあります。保守性を高めるためにも、まずはシンプルな構成から始め、タスクの複雑性が増した場合にのみエージェント化を検討するという段階的なアプローチが推奨されます。