生成AIのトレンドは、単なる対話支援から、自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」へと移行しつつあります。Microsoftが小売業界(Retail)をその最前線として位置づけた背景には、明確なROIへの期待と現場課題がありました。本記事では、このグローバルな動向を紐解きつつ、日本の商習慣や組織文化において、企業がAIエージェントをどう捉え、実装していくべきかを解説します。

対話から実行へ:「AIエージェント」へのパラダイムシフト

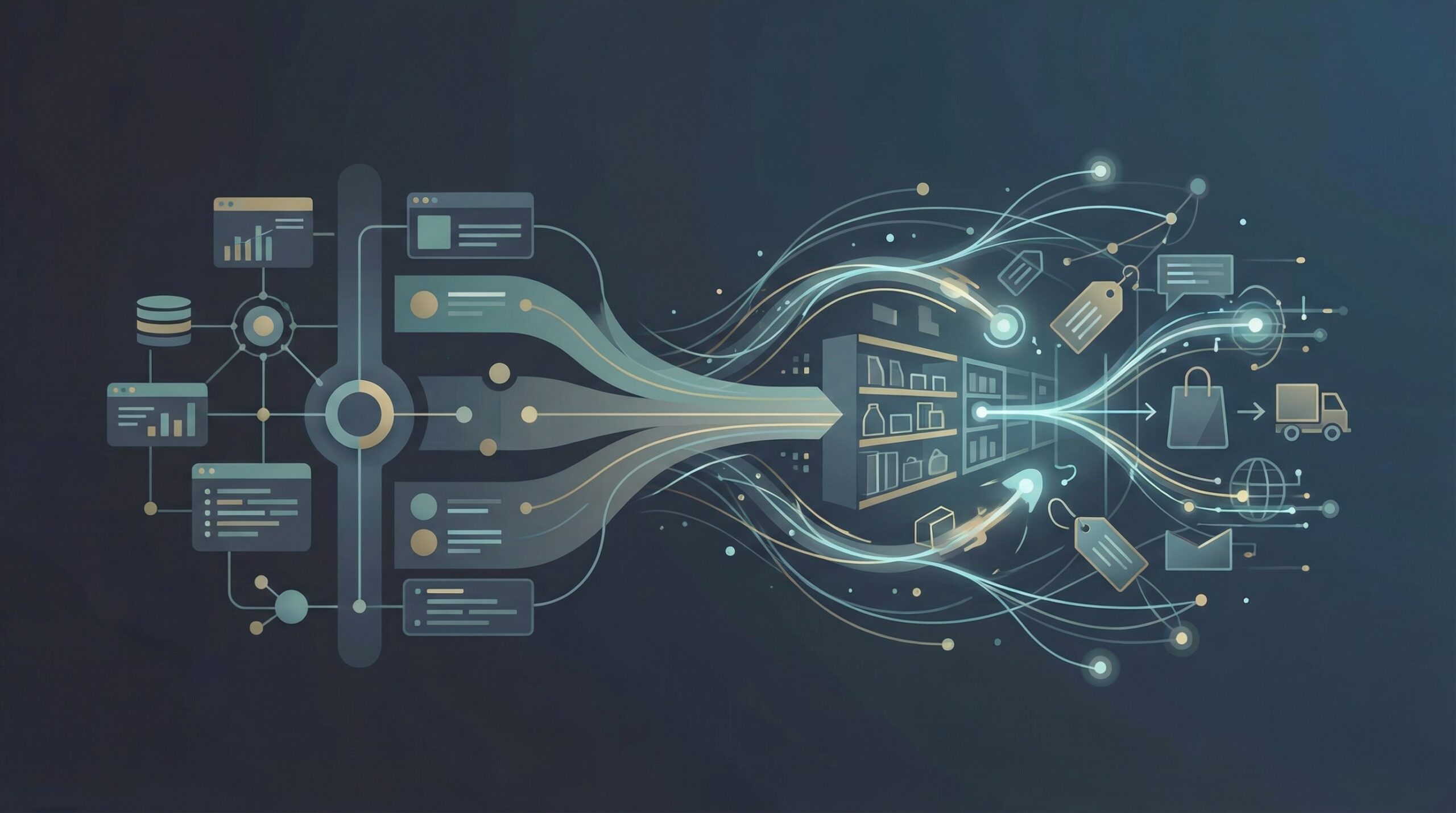

CESからNRF(全米小売業協会)のイベントにかけて、Microsoftをはじめとするテックジャイアントが強調したのは、生成AIの役割の変化です。これまでの「Copilot(副操縦士)」が、人間の指示を待ってメールの下書きやコード生成を支援する受動的なツールだったのに対し、「AIエージェント」は、より自律的に行動するシステムを指します。

AIエージェントは、曖昧なゴール(例:「在庫が不足しそうな商品を補充して」)を与えられると、自らERP(統合基幹業務システム)のデータを参照し、需要予測を行い、発注書を作成し、人間の承認を求める、といった一連のプロセスを計画・実行します。これは、従来のLLM(大規模言語モデル)の機能である「テキスト生成」を超え、「外部ツールを使用したタスク完遂」に踏み込むものです。

なぜ小売業界が「実験場」なのか

Microsoftが小売業界をAIエージェントのテストベッド(実験場)として重視する理由は、AIの価値を定量化しやすい「現場」が多いためです。具体的には以下の2点が挙げられます。

- 顧客体験の個別化(パーソナライゼーション):従来のチャットボットはFAQの回答に留まっていましたが、エージェント化したAIは、顧客の購買履歴や好みを踏まえ、パーソナルショッパーのように商品を提案し、そのまま決済手続きまでサポートすることが期待されています。

- サプライチェーンの最適化:膨大なSKU(在庫保管単位)を管理する小売業において、AIエージェントが各店舗の販売傾向を分析し、在庫配置を最適化することは、直截的なコスト削減につながります。

「魔法の杖」ではない:実装における現実的な課題

しかし、意思決定者やエンジニアは、これが「導入すればすぐに動く魔法の杖」ではないことを理解する必要があります。AIエージェントが機能するためには、企業のデータ基盤が整備されており、かつAPIを通じて各システムが連携可能であることが前提となります。

また、リスク管理の観点も重要です。AIが顧客に対して不適切な提案をしたり、誤って大量の商品を発注したりするリスク(ハルシネーションや誤動作)はゼロではありません。特に「自律的にアクションを起こす」という性質上、従来の読み取り専用のAI活用よりも、ガバナンスとガードレール(安全策)の設計が高度に求められます。

日本企業のAI活用への示唆

グローバルの潮流が「エージェント」に向かう中で、日本の企業、特に小売・サービス業や、同様の業務プロセスを持つ組織はどう動くべきでしょうか。

1. 人手不足対策としての「定型業務の自律化」

少子高齢化による深刻な人手不足に直面する日本において、AIエージェントは強力な解決策になり得ます。ただし、いきなり顧客対応を全てAIに任せるのではなく、まずは社内のバックオフィス業務(受発注処理、シフト管理、問い合わせ一次対応)など、失敗時のリカバリーが効きやすい領域から「自律化」の検証を始めるべきです。

2. 「おもてなし」品質とAIの共存

日本の消費者はサービス品質への期待値が高く、AIのミスに対する許容度が低い傾向にあります。そのため、AIエージェントを導入する際は「Human-in-the-loop(人間参加型)」の設計が不可欠です。AIが90%の処理を行い、最後の承認や、感情的な機微が必要なイレギュラー対応のみを人間が行うという分担を明確にすることで、品質と効率を両立させるアプローチが現実的です。

3. データガバナンスと権限管理の再定義

AIエージェントに社内システムを操作させるということは、セキュリティ権限の設計を見直すことを意味します。「どのAIが、どのデータにアクセスし、どの操作まで許可されるか」という権限管理は、従来の人間の社員に対する管理と同様か、それ以上に厳格に行う必要があります。技術的なPoC(概念実証)と並行して、社内規定やコンプライアンスの整備を進めることが、成功への近道となります。